|

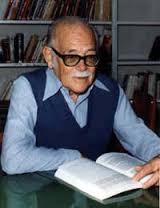

Nome do Escritor.......: Orígenes Lessa Data de Nascimento...: 12/07/1903 Data de Falecimento..: O bom escritor não morre Local de Nascimento..: Lençóis Paulista SP Formação/Atividades Profissionais: Formado em educação física; atuou como jornalista, contista, novelista, romancista e ensaísta Suas principais obras.......: O escritor proibido, contos (1929); Garçon, garçonnette, garçonnière, contos (1930); A cidade que o diabo esqueceu, contos (1931); Não há de ser nada, reportagem (1932); Ilha Grande, reportagem (1933); Passa-três, contos (1935); O feijão e o sonho, romance (1938); Ok, América, reportagem (1945); Omelete em Bombaim, contos (1946); A desintegração da morte, novela (1948); Rua do Sol, romance (1955); Oásis na mata, reportagem (1956); João Simões continua, romance (1959); Balbino, o homem do mar, contos (1960); Histórias urbanas, contos (1963); A noite sem homem, romance (1968); Nove mulheres, contos (1968); Beco da fome, romance (1972); O evangelho de Lázaro, romance (1972); Um rosto perdido, contos (1979); Mulher nua na calçada, contos (1984); O edifício fantasma, romance (1984); Simão Cireneu, romance (1986). Getúlio Vargas na literatura de cordel (1973); O índio cor-de-rosa. Evocação de Noel Nutels (1985); Inácio da Catingueira e Luís Gama, dois poetas negros contra o racismo dos mestiços (1982); A voz dos poetas (1984). O sonho de Prequeté (1934); Memórias de um cabo de vassoura (1971); Napoleão em Parada de Lucas (1971 ou 1972) Sequestro em Parada de Lucas (1972); Memórias de um fusca (1972); Napoleão ataca outra vez (1972); A escada de nuvens (1972); Confissões de um vira-lata (1972); Aventuras do Moleque Jabuti (1972); A floresta azul (1972); O 13º Trabalho de Hércules (1975); O mundo é assim, Taubaté (1976); É conversando que as coisas se entendem (1978); Tempo quente na floresta azul (1983). TEXTOS ASSOCIADOS AO AUTOR Biografia e comentário a respeito do autor |

|||||||||||||||||||||||||||||